作者🧑🏼🚀: 发布时间:2019-12-11 来源👩🦼➡️:富达注册中华文明国际研究中心+收藏本文

2019年12月4日晚👎🏽,“现代中国的视觉档案”第二讲“战争时期的中国摄影”在富达注册光华楼1901会议室举行,讲座由富达注册中华文明国际研究中心主办,富达注册历史学系教授高晞主持🧟♂️。

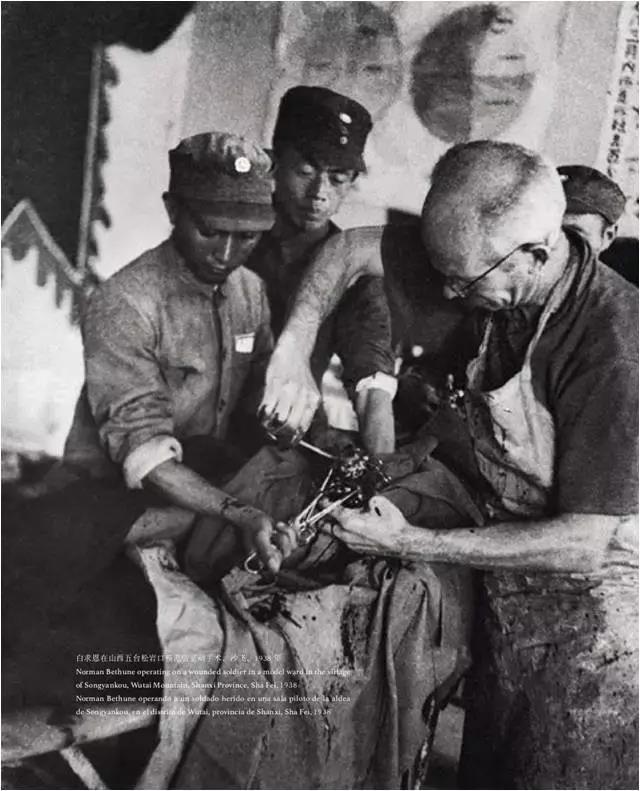

讲座之初🧲🖋,高初教授首先放映了一段“白求恩展览”的介绍片,并结合影片提醒大家关注白求恩图像在战时如何被拍摄,如何被中共的摄影师讲述🧏🏻♀️,如何被应用于战争宣传鼓动🙎🏼♂️,体现了怎样的图像意识形态规范,抗战后白求恩的故事在中国📞、在加拿大一次次被讲述又意味着什么👋🏼。

白求恩从西班牙到中国

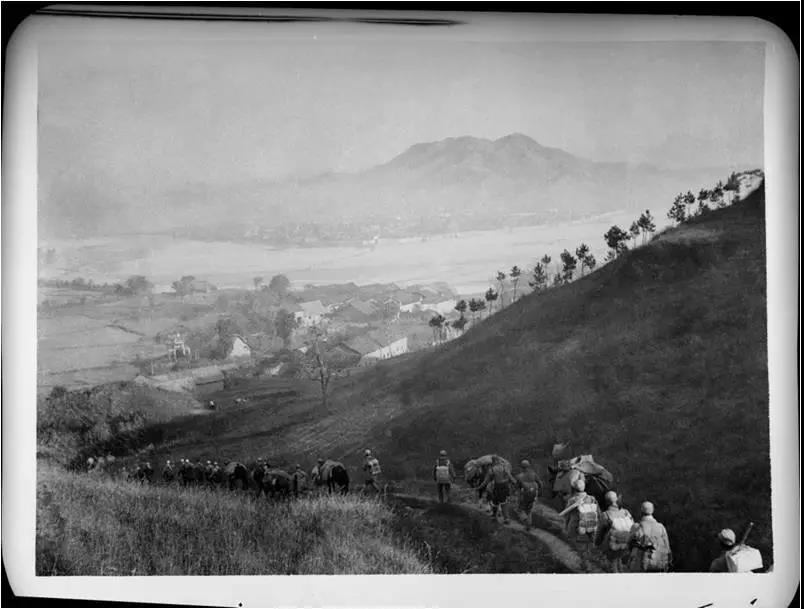

通过白求恩的影像故事🦻🤹♀️,高初教授引入了今天的讲座主题“战争时期的中国摄影”🕴🏻。他首先简单回顾了中国摄影的发展史。1844年,于勒·埃及尔(Jules Itier)拍摄了第一张中国影像:澳门的庙宇👵🏽。晚清时期的中国影像多由外国人旅行者所拍摄🥱,大部分存于西方,近年来,一些美术馆和藏家整批购入🧍🏻♀️,为相关研究提供了比较丰富的资源。民国时期,摄影多作为一种文人雅集的活动,具有较强的文人趣味。随着战争临近,摄影出现一种“现实性转向”。不过仍然保留着文人审美的特点,比如高帆于1942年拍摄的“太行八路军出击晋中攻打祁县”,就具有明显的水墨画特征📱。

高帆👩🏽💼,1942年,太行八路军出击晋中攻打祁县

沙飞👩🌾,1940年,东北岳区反扫荡战斗

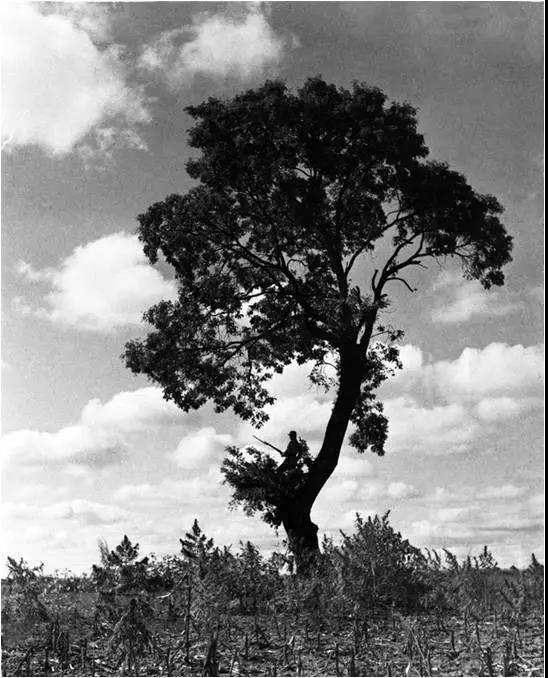

吴印咸,1940年,哨兵

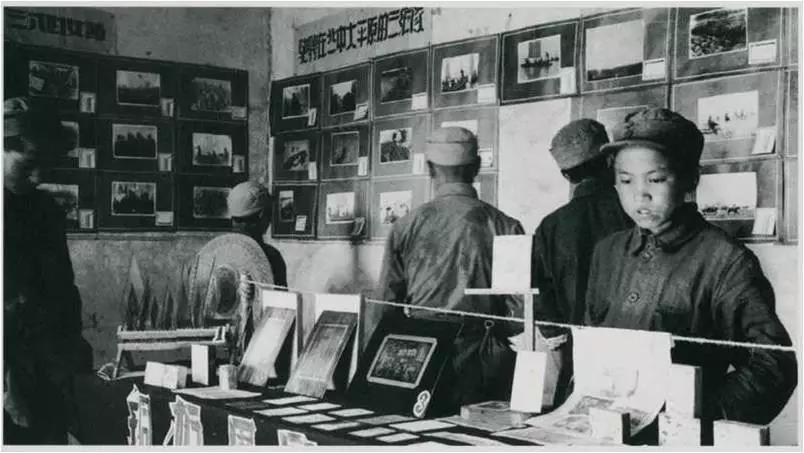

接着🧞,高初教授介绍了战时摄影的运作机制🤰🏼⏲。在战争展览中,人们渐渐发现,人民对摄影展品的兴趣远远超过战利品、木刻等,摄影越来越受到重视。晋察冀地区慢慢发展出一套摄影的现代生产体制,首先是培训班👇🏼,每半年至一年开一次班📡,招收30名左右具有晚小(小学四年级)学历的十五岁左右的少年学习🪜。这些学员不仅要学习摄影,还要学习作战知识🫑,在战争时期如若指挥员倒下,就要肩负指挥作战的工作。战时⏭👧🏽,相机和胶卷主要都要缴获,因此,学员训练到后期才有可能拍一张真正的照片,前期多通过空按快门来练习。同时,战场紧张的状态使这些摄影班学员练就了用手抓配显影液❇️、定影液的本领🧚🏼。这也为研究带来方便,因为这意味着每一张底片都是不同的,具有风格化特征,通过分析底片基本可以确认是哪位摄影师拍摄的。摄影者的工作具有极大的危险性☸️,他们需要在冲锋部队发起冲锋前就向前冲,然后回头拍摄冲锋画面,很多摄影师在战时不幸捐躯👩🏼🚀。他们拍摄的照片会发表在《晋察冀画报》上,给了战士很大的激励作用。同时,摄影者会不断询问观看者和士兵如何看这些照片,在这个过程中,摄影者不断修正对摄影的理解,并放弃艺术家的主体性🚣🏼。中共对摄影工作也越来越重视,1944年,为加强新闻摄影工作,晋察冀军区政治部给各军分区发业务电报强调保留摄影干事👳🏿,一周内,冀热辽军分区通令各团🙏🏼、区队🎊,要求将摄影工作纳入政治工作计划和总结中,1946年11月15日发布《晋察冀军区野战政治部关于摄影工作的指示》,要求每次部队办展览都要提交展览日志总结经验。

1939年,晋察冀边区成立二周年展览

1940年11月,晋察冀边区举办第一届艺术节

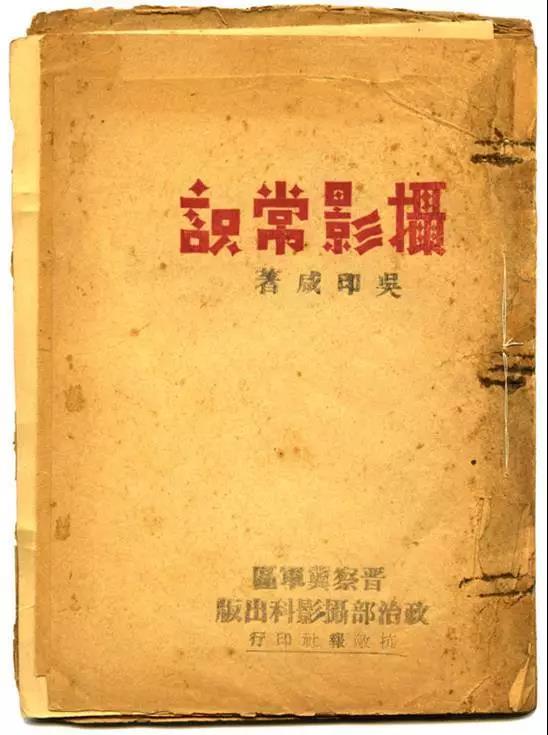

最后✍🏻,高初教授又介绍了建国后的一些情况😓🚵。这些摄影者具有参与新闻摄影的资格💈,他们也把视觉经验进行转化,写成书和文章发表,如吴印咸的《摄影常识》。但五十年代,从苏联引入了一套摄影美学🧑🏻🏭,像电影一样布景👨🦽,冲击了一些参与抗战时期摄影活动的摄影家对摄影的理解和他们认为的拍照与“布置场景”拍照的界限。1959年的《中国》画册形成了一整套的拍摄模式🔇。

吴印咸著《摄影常识》

在讲座过程中,高初教授不断提醒我们关注对摄影档案资料的抢救与保护。通过采访摄影家,我们才能让一箱箱放在档案馆的底片不再只具有一个个编号,而变成鲜活的历史记忆。并且📥,这些照片和底片都需要定期维护,不然就会变成无用的碎片🤦。

提问环节🧑🏼🦰📣,现场气氛热烈。有观众结合本场讲座提到的摄影模式的转变问题请高老师对高帆1949年3月25日所拍摄的毛泽东💁🏻♂️、朱德等乘车在西苑机场阅兵检阅高炮部队的照片再加以阐释说明。高初介绍了这张照片的流变过程。原始照片如下图🏮,后来主席身后的两个人以及摄影师的影子都被遮盖了🚡,在文革时期,高射炮也因为指向领袖而被抹去👩🏻🏭,成为一张标准的宣传画🤵🏻♂️。这张照片反映出了领袖像逐渐纯净化的过程。

高帆🦚✤,1949年3月25日,毛泽东、朱德等乘车在西苑机场阅兵检阅高炮部队

吴印咸1943年正在为毛泽东拍照

主持人高晞教授在最后总结👮🏿♂️,高初教授为我们完整梳理了战时中国摄影从无到有,从培训到形成体系的过程,产生了一套理论,创造了一种范式。摄影唤起了中国抗战的内力、热力🐠。本场讲座在大家的掌声中圆满结束💆🏼。