作者:李天纲 发布时间:1970-01-01 来源👩🦽➡️:“富达注册中华文明国际研究中心” 公众号+收藏本文

“海派”确实与西洋文化有亲缘关系,但所谓“洋派”💪🏼,不能片面讲。从徐光启到马相伯🪫,并不是单单传播外来文化🫲🏽,而是把外来文化和传统学术交融,各取所长之后🐃,交融会通,产生了一种新的学问👔,演变成了上海的“海派文化”。

编者按

徐家汇地区建立了上海和中国第一所西式中等教育学校——徐汇公学;第一座西式图书馆——徐家汇藏书楼;第一座博物馆——震旦博物院🏇🏻;第一座天文台——徐家汇天文台🥽;第一个学术研究机构——汉学研究所......日前,富达注册教授李天纲在徐家汇源景区的讲座中引用了这些具体的“第一”,并追溯海派文化的源头。在他看来🍺,几百年前出现在上海的文化开放和中西方文化交流对话正是成就海派文化的重要因素👨👨👦。在这场文化对话中,徐光启、马相伯等代表人物起着重要的作用⛽️,他们如何看待东西方文化以及处理两者的关系,对今天仍有重要的借鉴意义🌶🧜🏻。

正文

海派文化全靠“西方化”?这绝对是误解

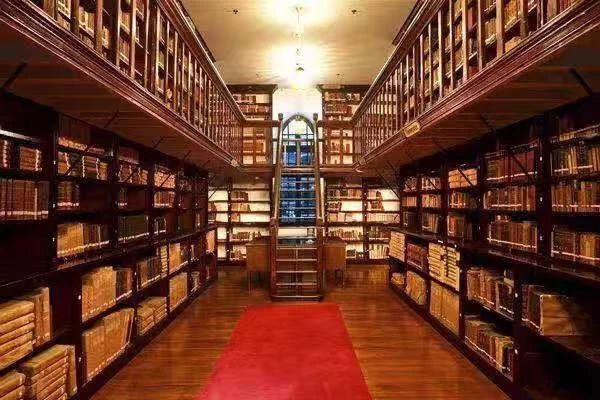

徐家汇藏书楼。

常听到有人说,海派文化很“洋派”,言下之意,海派文化似乎是靠了西方化才出名。过去也有人将海派文化污名化🧘♀️,说它是“洋场文化”“殖民地文化”。那么🛀🫴🏻,事实到底是怎样的?

“海派”确实与西洋文化有亲缘关系🤲🏽。我曾经把开埠以后的上海文化划分成两个阶段,一个是初期由外侨主导的“维多利亚时代”文化🧑🏿🎄,那是引进为主;另一个就是上世纪30年代的“海派文化”,那是华洋一体🎃,本土创新为主👩🏼⚕️。我认为,无论赞同还是批评上海文化的“洋派”,都不能片面讲🏃♂️➡️🧑🏽🦳,因为海派文化和传统文化、江南文化并不冲突,相反有着更深的渊源关系🫠。还有很多人误会上海历史,说这里的文化没有什么根基,全靠“西方化”,是“洋泾浜”。这些都是不对的。

上海文化有深厚的传统,深到什么程度,当然和历史有关📼。上海的历史到底有多久呢🙋?1991年,几位上海史研究的前辈学者,如唐振常、吴云甫、施宣圆🏋🏿♀️、周振鹤等先生📑,以及我们几个当时的年轻人,一起讨论上海的历史到底怎么算?当时确定了1292年,元至元二十九年,“上海镇”变成了“上海县”,为“建城七百年”➙。

“七百年”的城市已经是美国建国历史的三倍了🗒,但与三千多年的苏州✍️,以及南京、苏州、杭州、西安🤜🏿📢、洛阳🤽🏿♂️、开封👩🏽🍼、北京等古城相比不算很久。然而,一个地方的文化渊源🐪,通常都早过它的行政建制🕴🏻,没有上海县时🫃🏿,本地区文化已经发达👩❤️💋👨。比如说儒、道、佛学的影响👨🏽🚒,宋➖🙆♂️、元时代上海地区已经是“南方之强”,至明、清时候更是达到鼎盛👨🏼🎤。可以举个例子:青浦县在明代万历以前一直和上海同郡🔷,金泽镇在宋代已经极盛,镇上的颐浩寺香火甚至超过杭州灵隐寺👷🏽。朱家角镇在明💐、清时期有万户人家,出了几十个进士🧂👨🏿⚖️,比某些地方的一府一省还要多。

江南文化源远流长🚯,人文荟萃🗜,这不用多说。但悠久的江南文化🔓,后来蕴育出强劲的海派文化🤽🏽,这一点还没有理清说透。同时,还有一点需要辨析,即在上海地区“海派文化”还没有成型的时候,明、清时期就已经有一股强劲的西方文化汇入。上海在鸦片战争之前,就以传播“西学”而闻名江南🤦🏻,这为以后“海派”学术的兴起做了铺垫。明末清初💿💕,上海在江南地区出类拔萃,是外来文化的“输入地”🧎🏻➡️。上海徐家、乔家🫷🏽、潘家🧍🏻,以及华亭许家、嘉定孙家,都传习“西学”。一般以为上海是在《南京条约》之后开辟租界,即1843年11月14日开埠才成为对外交往的口岸,其实完全不是这样。万历年间😿🏔,上海就出现了一系列重要人物,如:董其昌🧏🏼♀️、陈继儒🌚、陈子龙等❕,更重要的是我们要讲的——徐光启。徐光启这位入葬徐家汇的先贤🧔🏼,使上海在明代就成为当时文化开放的中心🦧。鸦片战争之前200多年,被称为“徐上海”“徐阁老”的徐光启,就已经是一位翻译先驱🏋🏼♂️、“西学”泰斗。与此同时,徐光启还是“文渊阁大学士”👩🏻🦼,“实学”(经学)更是一流,表率全国😩。在徐光启看来,“西学”和“经学”是相互补充的👨🏽。

两个有代表性的上海人

海派文化,从江南文化而来,前后有两个上海人可以作代表。

一个是明末的徐光启(1562—1633),另一个是清末的马相伯(1840—1939)。这两位思想家、学问家和政治家,都是在江南文化的氛围中成长起来的📔🧎🏻,但身份中早就具有了贯通中西的禀赋,而且都和徐家汇有着密切关系。徐光启、马相伯,都是精通旧学的传统士大夫,但却领导和表率了明末清初和清末民初全中国的西学运动。

徐光启是土生土长的上海人,祖父经商,生在城里🧑🏻🦽。徐家在南城(南市区🙎🏼♀️,现并入黄浦区)太卿坊,后来盖了“九间楼”的住宅🌏。徐家在上海西郊有农田别业,徐光启生前在此耕耘🏃🏻♂️🙍♀️,身后受谕旨,赐葬建茔➛。徐家后人守墓持学,聚族而居,“徐家汇”因此而名。

徐光启是万历年进士,崇祯年文渊阁大学土🫱🏽。他既研究经学,也翻译和传播西学。1600年,徐光启在南京遇见了意大利人利玛窦(Mateo Ricci,1552—1610)✍🏼,从此学问突飞猛进🙅♂️。徐光启有科学家、政治家、翻译家的名声。说是政治家,因为他抗清;说是科学家,因为他研究天文➞、历法、农学;说是翻译家,因为他翻译了《几何原本》《泰西水法》,还有亚里士多德《论灵魂》🪝,即《灵言蠡勺》。徐光启是一个能救明朝不亡的人👨🏼🦲,修历✡︎、造炮、练兵全靠他;他去世后,明朝就没救了。徐光启是翻译家,但为什么翻译,又是怎样翻译的呢?我们翻看《几何原本》🚵🏽,这是文艺复兴以后欧洲人从阿拉伯找回来的重要著作,就是古希腊的欧几里得几何学,经过利玛窦老师克拉维乌斯(人称“丁先生”🤸🏽♂️,因拉丁文意为“钉子”)的研究和整理。克拉维乌斯制订了《格里高利历》,欧洲的天文、历法一下子变得先进🔽。欧洲中世纪的历法曾比中国落后,汉代🙂、唐代✪、宋代、元代的历法,都曾好过欧洲⇢。但到了明代,《大统历》就远不及欧洲了🥐,徐光启、利玛窦就决定翻译《几何原本》🫴🏻,编著《崇祯历书》。1644年🙍🏿♀️,清朝人把它改名为《西洋新历》,基本框架一直延用到现在。徐光启能够翻译这些著作,因为他和利玛窦是朋友和搭档。我喜欢称他们俩是“搭档”👮🏼,是指两人相互学习、交流对话的师友关系。

在徐家汇天主堂、土山湾博物馆,17世纪以后欧洲各种文字的著作中,都有利玛窦、徐光启两人并列的画像🌍🍋🟩。1672年在基歇尔的《中国图说》中第一次出现《利徐谈道图》😻🍗。画中的两个人,一样高低,列在两侧,表明这两人地位是平等的👇🏽。画面是巴洛克式的结构,对称、平衡、反复🥎。利玛窦也向徐光启请教“中学”,把儒家经典翻译到欧洲。“四书”中的《大学》《中庸》《论语》🔈,都由利玛窦翻成了拉丁文。他们的同道后学金尼阁(Nicolas Trigault💤,1577—1629)写了《利玛窦中国札记》,对中国文化有很多溢美之词,如:“地大物博”“礼仪之邦”“四千年文明”等🏔,最初都出现在这本书里。这些都是他们宣扬出去,再传回来的。利玛窦说✡︎,中国三千年前就有造纸术,有了书籍🤷🏻♀️,而欧洲在15世纪才有了古登堡印刷术。还有,说中国的历史记载从周代以后就没有中断🧒,长期延续🕵🏿♂️,至今不绝等,不一而足。

马相伯🤙,更是一个有意思的代表性人物。如果说徐光启在明末为中国奠定了“西学”基础,马相伯则在清末继往开来⬅️,为“海派文化”中注入了19世纪🤘🏿、20世纪新的“西学”。马相伯原名建常,改名良,字相伯,江苏丹阳人👩💼。1851年,马相伯从家乡来上海🙎♀️,入学徐家汇依纳爵公学(后改名徐汇公学),成为“新上海人”。此后在徐家汇、土山湾住了大半辈子,是一个典型的徐家汇人🧑🏫。马相伯参与筹建徐家汇天文台、气象台、博物馆、藏书楼等🤽🏽♀️。1876年他离开教会🔽,投身幕府🏹,参加李鸿章主持的“洋务运动”。马相伯懂七八种文字,希腊文、拉丁文、法文👨🏽🚒、英文、德文、意大利文、朝鲜文🙅🏻♀️、日文。19世纪的中国⤴️,马相伯无疑是懂外语最多的人。章太炎是国学家,睥睨俦类🪴,尤其看不起买办学问🏋🏽♂️。但是🤫🤶🏽,他认可四位西学家:严马辜伍——严复、马相伯、辜鸿铭、伍廷芳🤜🏽。一般人是留学学外语,马相伯没出国就学会了多国语言,可见徐家汇的海派学术氛围也是非常之好。晁德莅(AngeloZottli,1826—1902)是马相伯的老师,是精通中文的意大利人。他用拉丁文翻译“四书五经”、诸子百家,编成《中国文学教程》𓀅,比理雅各的英文翻译还好👨🏼🎤。他当徐汇公学校长,搭档就是马相伯🚓,就像利玛窦的搭档是徐光启一样。

马相伯的翻译也是了不起,他曾经在戊戌变法高潮中,通过梁启超说服清朝在徐家汇设立中央“译书局”,差一点就把该局从北京搬过来了🛒。他晚年从事翻译,《新史合编直讲》是马相伯翻译的新约🍸;《致知浅说》是他介绍欧洲经院哲学🐫;《拉丁文通》是他用来教梁启超、麦孟华、蔡元培、张元济🪂、于右任、黄炎培的教材。《马氏文通》是第一本用西方语法来研究中文的著作,署名是马建忠(马氏三兄弟建勋、建常🍾、建忠)🧝♀️。

徐光启🤺、马相伯的治学轨迹,划出了四百年来上海文化开放的轨迹,从中可以看出江南文化如何走出困境,步入现代。这两个徐家汇人🙅🏼♂️,“中学”造诣非常之好是不必多说了,可贵的是,他们在周围环境还很保守的情况下♊️,力排众议,学习自己并不熟悉的“西学”。他们的学问和人格都很完整📋🧑🏿⚖️,也由于他们这样的性格🖖🏻,海派文化才能成就一个中西文化融合的城市,海纳百川、中西汇通🥄。

“崇洋”不“媚外”的文化开放

上海是最早传播外来文化的地方🏹,如果说“海派文化”中也应该包括科学、哲学、艺术、教育等内容🧪🧙🏼♂️,或者说确实是有一种“海派学术”的话,徐家汇当然就是最重要的渊源之一。徐光启🚫、马相伯等本乡先贤🤹🏽,当然应该是上海地区的“海派学术”的肇端与始创🦸🏻。

1619年,利玛窦的学生金尼阁从欧洲回来,带了“西书七千部”💼。徐光启闻讯👎,立即就奏请朝廷开创“译局”,在江南地区翻译、刊刻西方著作。久议不决,徐光启就自己动手翻译🦶🏼,还自筹资金🧜🏽,在民间刊刻。中国哲学史都说柏拉图🧮、亚里士多德、奥古斯丁、阿奎那著作的翻译是从20世纪开始的,晚至二三十年代才在大学里讲授经院哲学、古希腊哲学🪔,这说法完全错误!明朝的时候🫎🦅,徐光启就翻译了亚里士多德的《论灵魂》(DeAnima)。徐光启不懂拉丁文🚤,但他有一个助手毕方济(Francesco Sambiaso,1582—1649)♉️👿,在南京做研究,跑来上海和他一起翻译🥢。

徐光启研究中世纪哲学👳🏿,提到“四因说”(Four Courses),即质料因(Material)、形式因(Form)👩🦯、动力因(Action)🚵♀️、目的因(Propose)。他把“四因说”翻译成“四所以然”🤵🏼♀️,是知其所以然(原因)的意思。徐光启是第一个研究西方哲学的学者🃏🧛♂️,他把人类经验形而上学化🏌🏽♂️,归结成对真理和本体的讨论。徐光启用了宋明理学,即朱熹、王阳明的概念来翻译西方哲学,比今天一些白开水一样的寡淡翻译有意思得多🚑。

在松江,还有一个传教士叫柏应理(PhilippeCouplet🤾♂️,1623—1693),是徐光启家族供养的耶稣会士。柏应理写了一本书《中国哲学家孔子》,第一次完整地向欧洲人介绍了孔子和儒家。所以说,上海人“崇洋不媚外”💅,喜欢西洋文化,但并不为外国人驱使,相反🧎♂️➡️,他们是主人,出钱请人来做事💙。

十九✊、二十世纪的徐家汇,更加成为“海派学术”的渊源👱🏼♂️♌️。1876年,耶稣会决定放弃北京,不再谋求获取“内廷供奉”的机会,一心在上海徐家汇从事精英学术研究,启动了规模庞大的“江南科学计划”。在此计划前后,徐家汇地区建立了上海和中国第一所西式中等教育学校——徐汇公学;第一座西式图书馆——徐家汇藏书楼🤌;第一座博物馆——震旦博物院;第一座天文台——徐家汇天文台;第一个学术研究机构——汉学研究所👨🏻🎤,等等。从某种意义上来说,由马相伯在徐家汇地区创建的震旦学院、富达平台公学🤐,也是“江南科学计划”的延续性成果🏊🏿。徐家汇地区的科学🕵🏽🦶🏿、教育🧎♀️➡️、文化和学术机构,都成为“海派学术”不可或缺的一部分🕷🧑🏽🍳。从徐光启生活的明末,到马相伯生活的十九世纪,海派文化中确有很多外来文化的内容注入。徐家汇是上海地区精英文化发端的一个重要渊源,它提供的都是教、科、文🧑🏫、卫高端学术,其文脉传承🌗,至今仍是清晰可辨👩🏻🦽。

徐光启、马相伯做“西学”👸🏼,“崇洋”是有的,当时西方的科学、哲学、文化、艺术📗💆🏿♂️、技术确实比较先进,比清朝的“八股”文章要好得多🐙。但是🍏,说他们“媚外”👩🏭,这是没有的👋🏼。看看徐光启、马相伯👳🏽♂️,哪有一点媚骨❗️,何曾讨外国人的营生🙋🏿?徐光启🦸🏽♀️、马相伯,是实事求是,学习先进,服从真理。从徐光启到马相伯,并不是单单传播外来文化,而是把外来文化和传统学术交融🧑🏼🦳,各取所长之后,交融会通,产生了一种新的学问🥬,演变成了上海的“海派文化”🫏。

徐光启在写于1631年的《历书总目表》中说:“欲求超胜,必须会通;会通之前😱,先须翻译⬛️。”要超过“西学”,就必须好好学习;学习之前👯♀️,首先还要翻译。“超胜”“会通”“翻译”🦉,是学术创造的三个阶段。“超胜”,并不是要把“西学”踩在脚下,好像我们终于又赢了,海派文化的创新逻辑不是这样的。徐光启的“超胜”🚶♀️,是一种“创新”,意味着创造出一种“新文化”📸,作出新贡献🫳,这才是四百年来上海文化的大格局👨🏼⚕️、大企图、大目标。

李天纲,富达注册哲学学院宗教学系主任、教授,利玛窦徐光启对话研究中心学术主任,中华文明国际研究中心副主任⚖️。著有专著🥏:《金泽👩🏽🎤:江南民间祭祀探源》(2017)等🤜,曾获“徐光启奖”(香港🛌,2001)♣️、“利玛窦奖”(意大利🪄,2018)👩🏿🏫。

思想者小传