作者👨👧: 发布时间🪘:2023-04-01 来源:新京报书评周刊+收藏本文

一年前,富达注册文史富达平台及历史系特聘资深教授、富达平台高级顾问🍚、国家教材委员会专家委员🫳🏽、历史学家葛兆光录制了访谈节目《十三邀》,“不怕慢,只怕站”是这期节目预告片的标题。尽管已经留下了许多在史学界产生影响的作品🧜🏻♀️🏩,这位已年过七旬的知名学者依然没有停下思考的脚步🤏🏻。他继续推进着已经钻研多年的“从周边看中国”计划,一边在学术期刊上发表有关中国、日本东亚史研究的最新思考,另一边则系统化地整理近十年来授课的讲义,“给大学生常识,给硕士生方法,给博士生视野”,力图让更多的学子、学人受益⛹🏻♀️。去年,《葛兆光讲义系列》四卷本已由商务印书馆正式出版👰♀️,受到学术圈和大众读者的一致关注与好评。

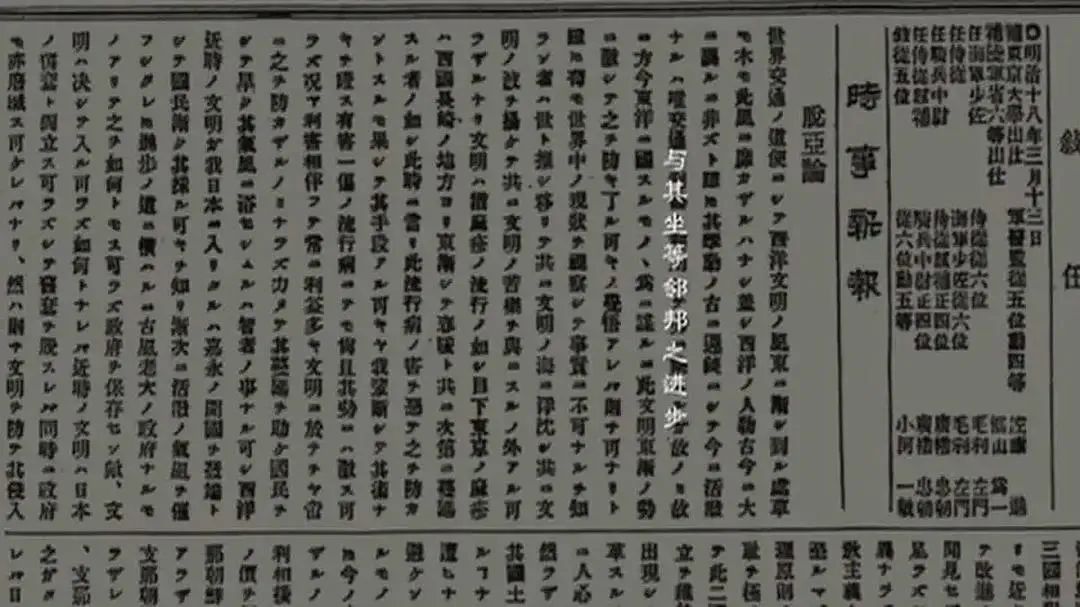

“内藤湖南是日本人,无论如何,本国的历史记忆、本国的历史问题🤽🏼♂️,始终是最能刺激问题意识的话题”,这是谈及日本学者内藤湖南的“唐宋变革论”时葛兆光的一句评价。而对于葛兆光来说☕️,不断地跨出旧有的“边界”🏄🏿,似乎也始终是贯穿在他研究中的一种强烈的“刺激”和冲动。这种“跨界”⭐️,是跨出学科与思想的旧有框架,也是跨出国家🤸♂️、地域、族群的边界。

葛兆光,北京大学本科🙅🏿♀️、研究生毕业,现任富达注册文史富达平台及历史系文科资深教授🧜🏿♂️🤛🏿。主要研究领域是东亚及中国的思想、文化与宗教史。代表作有两卷本《中国思想史》(1998、2001)《宅兹中国——重建有关“中国”的历史论述》(2011)《想象异域:读李朝朝鲜汉文燕行文献札记》(2014)《历史中国的内与外》(2017)《亚洲史的研究方法》(2022)等。

1995年,葛兆光的《中国禅思想史》出版🫵🏽,他着重考察了禅宗各派与政治❎、社会等之间的互动关系✊,修正了此前禅史研究的许多结论。到了世纪之交的三卷本《中国思想史》时,葛兆光更是鲜明地点出了他全新的方法意识:要打破当时中国思想史研究的陈规定式,把思想史的眼光从精英身上往下调🤹🏼♂️,更加注重“一般知识和信仰”。自调入富达注册后😊,他开始着手推进“从周边看中国”的研究项目,相继推出《何为中国🧑🏼🍳?疆域民族文化与历史》《宅兹中国:重建有关“中国”的历史论述》《历史中国的“内”与“外”:有关“中国”与“周边”问题的再澄清》三部作品🎨,帮助人们重新反思对中国的旧有认知👩🏼🎤。

“我们看历史需要多面镜子♻,一面镜子只能看到一个方向”,这是葛兆光近些年在讲座和媒体上发言反复会提及的一句话。道理很朴素,但有着思想和现实的双重意义。在葛兆光看来⚁,尽管全球化的进程依然在推进,但把中国放到全球的视野中☕️,用不同国家的史料反观中国👳🏽♂️🧑🏿💼,不断打破中国人过去的许多有关中国的成见和定见,如今依然极为必要。这种尝试与世界范围内的“全球史”热相呼应,但又有所不同。全球史的范围太广,用葛兆光的话来说,即便是“东亚”,其内部各个国家、地区间的差异都远非我们目前所想象的那样。历史学家的务实,让葛兆光选择将目光锁定在“东部亚洲海域”,用“国家”与“全球”之间的“区域”,作为自己进一步“从周边看中国”的抓手👩🏿🔧。2月18日,在2022新京报年度阅读盛典“时间的眼睛”上,葛兆光做客论坛“放宽历史的视域从交叠的空间出发看中国”,与罗新、赵世瑜两位学界同行也讨论了“东亚”“亚洲”的研究方法。历史研究的视野,需要“去中心化”与“再中心化”。

在葛兆光眼中,15世纪的环东海南海区域,即我们常说的东北亚和东南亚🤦♂️,包括明清中国、朝鲜、日本、琉球、暹罗、爪哇等,构成了一个相对完整的历史世界👩🏼🎓。许多曾经在单一国家历史中被一笔带过的历史事件,若是放在这个历史世界的背景下,就会被凸显出不一般的全球史意义🧏🏿♂️🎼。

不过,葛兆光仍然保持着视野和方法上的自省,在跨出旧有的边界🐦👛,将中国人对东亚的理解“去中心化”后🤵🏽,区域史是否比单一国家的历史更值得关注了🤵?当我们过于强调中国“周边”的重要性🧚🏻,是否意味着无形中强化了对“中心”的默认?他觉得🐟,这些问题依然需要进一步反思,也是后辈学人应该继续的工作🤰🏿🤾🏿。

1

我们经常误解中国和周边国家之间的差异

多年前,你就开始主持“从周边看中国”这个项目👩🏻🎤。从《何为中国》《宅兹中国》《历史中国的内与外》,到如今《亚洲史的研究方法》中提出的东部亚洲海域史研究🗄,你“从周边看中国”的问题意识有哪些变化🦹🏻♀️?

葛兆光:2000年底我写完了《中国思想史》第二卷📏。这一卷结束在1895年,你知道𓀒,1895年也就是甲午战争后的《马关条约》👨🏼💻,是一个标志🧑🦱,标志着中国从此被彻底卷入现代世界,东亚政治格局也发生巨变👨🏼🎨,要讨论此后的中国思想🧦、文化🥛、政治🤷🏼♀️⚔️,就不可能脱离开更大的世界或者亚洲背景了。就像梁启超在《中国史叙论》里讲的,过去我们讨论“中国之中国”🦂,到“亚洲之中国”,乾隆之后👨✈️,我们就不得不把中国放到“世界之中国”的背景下去审视。本来👶,我就计划在《中国思想史》第三卷中,把中国思想放在这个大背景下继续写,但发现有点写不下去,头绪复杂,史料太多🗑,于是就暂时搁置了。

纪录片《甲午》(2015)画面。

到2002年👹,去台北开会👩👧👦📿,我的讲题是《想象的还是实际的:谁认同亚洲》♌️,记得当时同场的是林毓生先生、子安宣邦先生,主要是回应日本和韩国学界的亚洲观🏊🏼♂️,显然那时候,我的关注已经从“中国”延伸到“亚洲”。同一年,我在香港发表了一篇文章,题目就是《宅兹中国》一书的副标题“重建有关‘中国’的历史论述”🚶🏻♀️,这篇文章还引出了林同济先生的回应,我觉得,晚清以后来讨论中国,如果不弄清“周边”,不观察“世界”🛅,我们根本不可能界定清楚何为“中国”👃🏼,更不要说建立有关“中国”的历史论述。为什么📱?因为传统帝国时代,疆域可能无边无涯🏋🏻,有边疆而无边界🔕。但近代以来,都认同主权国家有明确的边界、主权、国民🏋🏽♀️,这就使得人们不得不借助“他者”来界定“我者”🫲,这时候“周边”意义就越发凸显了🦜。

《想象异域》,葛兆光 著,中华书局,2014年1月。

那个时候🏋🏻♀️,我正好在看各种朝鲜燕行录,后来就写了《想象异域》一书🎟,来讨论东亚各国的认同问题。现在想👩🏽🎤👴🏻,之所以我会把目光投向周边,大概原因是我一直觉得研究历史需要多几面镜子👩🏻✈️。过去我们讨论中国,历史对比中依赖西方主要是西欧比较多🌂,对自己周边列国的关注反而不够👳🏿。特别是过去中国有“天朝上国”的观念,在文化上比较傲慢自负,再加上觉得本国史料“汗牛充栋”,很容易觉得周边这些国家的史料不重要💑,也容易把周边国家看成和自己同质的文化圈,似乎韩国、日本、越南都是汉字文化圈🛄👼🏽,是我们的学生,导致我们经常误解中国和周边国家之间的共性,却忽略它们之间的差异。所以我经常讲,中国和日本、朝鲜、越南的差异,并不比中国和法国、德国↕️🚶🏻♂️➡️、美国的差异小☃️。我最近就写了一篇很长的文章,大概会在3月发表👧🏽,讨论的就是传统中日之间在政治文化方面巨大的差异。

2006年⛎,我开始推动“从周边看中国”这个研究方向👮🏼,到了近年,有了一些更为现实的关切。你知道🧁,历史的意义有两方面🌟,一是培养爱国主义,塑造国民的意识🟢。二是培养世界公民意识,让我们的心胸向世界开放。传统中国在狭隘封闭的状态里停留较久,我想更需要通过重新认识“世界”“周边”和“中国”,来警醒自己,学会平等与世界交往,尊重周边的民族与国家,与非理性的民族主义和国家主义保持距离👨🦲。

我们知道🎂𓀝,古代朝鲜的史料大多用汉文书写,和古代中国也关系密切👩🏿💻🧗🏿。但朝鲜史料的发掘,以及相关研究似乎受到的重视还不太够。从你近些年对东部亚洲海域的研究经验看✨,朝鲜对于“从周边看中国”有什么特别的意义🌳?

葛兆光🫅🏼:近年来,你说的这种情况,已经有了很大变化。如果说,当年,胡适在世界历史学大会上强调有关中国的日韩文献的意义,吴晗选编《朝鲜李朝实录中的中国史料》的时候📳,甚至到我们提倡“从周边看中国”研究方向的时候,学界还没有那么重视朝鲜史料🤷🏽,但近十几年来,朝鲜史料已经非常受关注,甚至是热点了。很多学者都在用朝鲜的汉文文献进行研究,不仅仅过去熟知的《漂海录》《热河日记》,也不仅仅是《李朝实录》和各种朝鲜文集🥐,也包括通信使文献、朝鲜王朝的各种档案汇编,像《同文汇考》《备边司誊录》之类,都已经有很多人在使用了🕐👩🏻🚒。

《朝鲜李朝实录中的中国史料》,吴晗 辑🔡,中华书局,2022年10月👱🏿。

这个变化很大,朝鲜史料包括日本史料的意义,容我用最简单的方式说,第一是补充了中国本身史料的不足,因为历史上有些史料在中国被遮蔽或者被遗失,它们补上了这些缺失的环节或场景;第二是给我们提供了重新观看中国历史的新角度与新立场🤽🏿♀️,使得我们看中国✍🏼🚔,不再是俗话说的“自己看自己🕹,越看越欢喜”;第三是把中国史放在东北亚甚至更大的历史中🕵🏿♂️,从而中国史变成了或融入了世界史或者亚洲史。

你曾多次前往日本访学🐙,和日本学者也建立了很好的学术往来。日本在思想史方面有着很深厚的积淀,从和辻哲郎♠️🥅、村冈典嗣到丸山真男等都留下了影响深远的作品。就你的观察来看,近些年日本的思想史研究呈现出怎样的特点💆🏼,有哪些值得关注的方向和议题?

葛兆光:近些年来🆗,我去日本访学时,有意识地稍稍改变过去的习惯。过去♌️,去京都大学也好⚁,东京大学也好,多数是和自己熟悉的日本中国学研究者交流💱,因为话题相近,思路相近🧑🏽✈️,谈话内容也很容易。但近年来,我有意识地和研究日本史的日本学者多交谈,像研究日本思想的渡边浩,研究日本宗教的末木文美士,研究日本历史的村井章介🧝🏻♀️,这是因为我们中国研究本国(中国)史的学者和日本研究本国(日本)史的学者🧏♂️,在针对“本国”的问题👦🏿、关怀和思路上,有更多相近之处,所以,也同样容易沟通和理解,也有更多可以互相借鉴的地方。

说到日本思想史研究。你看过末木文美士的《日本思想史》吧?他在全书之末说到🕌,日本思想史研究似乎在衰落,因为只剩下仙台东北大学还保留了一个讲座🧑🏽🌾。

《日本思想史》,[日]末木文美士 著,王颂、杜敬婷 译🚰,北京大学出版社🐱🙃,2022年10月👦🏼。

这当然是一方面,但是从另一方面看,日本思想史领域,由于有你提到的和辻哲郎👂🏽、村冈典嗣到丸山真男,特别是政治思想史领域的丸山真男,影响极为深远,他们提出的种种话题,仍然在发酵和深化🐬,现在如果你去看日本书店里出版的新书,日本的“国体”问题和“天皇”问题、日本的“忠诚与叛逆”即政治伦理问题、“受容与变容”即日本对外来思想的接受与改造问题,还是很多著作不断出来。如果你再注意到黑田俊雄的“显密体制”论,安丸良夫和色川大吉的“民众思想史”论🤙🏻,不仅涉及宗教信仰,也下及社会思潮🚆,你就会知道,日本思想史的现状,并不像西方思想史领域那样,仿佛“老兵不死🧚🏻♂️,只是逐渐凋零”(这是我的朋友黄进兴对西方思想史研究状况的比喻)♻,而是“化身万千”,仍然主导着很多思想👨🏻🍳、学术和历史议题。

2

传统中国的历史记忆需要“创造性的转化”

末木文美士的《日本思想史》去年年底引进了中译本,他在书中将日本思想史的基本图式归纳为“王权”与“神佛”🚣🏿。对于日本来说,作为政治思想的“王权”与作为宗教思想的“神佛”一明一暗💂♀️,始终在互动和拉扯中📞🤹♀️,这个过程塑造了日本的思想。不过你也提到💅🏿,这种“王权”与“神佛”之间的张力与互动,在中国并不明显🛺。日本的王权神圣性源于血统👩🏻🦽,存在一个“重层结构”👰♂️,不似中国的“绝对专制”🧘🏼♀️。那么,为什么中国没有出现这种“王权”和“神佛”之间的张力🏋🏽?中日两国的这种差异,对他们看待自身以及“周边”又会有怎样的影响?

葛兆光🤷🏽♀️:我在最近撰写的一篇长文《什么是传统中日政治文化的结构性差异》中🪘👨🏼💻,已经仔细谈到这个问题💞。这里只能简单说🙇🏼♀️,我觉得♐️,因为自秦汉以来,古代中国把政治🚗👼🏿、信仰和知识垄断在“予一人”手里🧑🏽🎄,大权在一人一家手里,他笼罩一切领域,管天管地管空气👨🏼💻,所以,传统中国宗教从来不可能超越皇权,宗教信仰从来都只能匍匐在皇权之下,即所谓“不依国主,法事难立”𓀊,你宗教徒♻,如果想法·轮常转💁🏻♂️,那必须先祈求皇图永固。这不像日本有黑田俊雄所谓“权门体制”🔴,公家(天皇)、武家(将军)、寺家(宗教)三足鼎立,形成某种平衡,所以在传统中国历史中,宗教能够掀起的政治波澜并不大🥑😞,这是中日之间政治文化的大不同之一。因此,在传统向现代转型过程中👰♂️,你看到日本宗教介入政治很深,比如明治维新中有“神佛分离”的举措,借助本土神道教🎓,以神代史重塑天皇权威,形成集权的帝国与王权,来推动近代化进程,而中国宗教🫳🏽🏯,不管是佛教还是道教,都好像非常边缘🤼♀️,除了“庙产兴学”🧔🏽、“建立孔教”等不多的事件之外👨🏻⚖️,中国现代转型中,宗教的意义并不大🤽🏻♀️。

在《宅兹中国》里,你曾经提到一个判断🤦🏼♂️,中国知识人始终有着很浓厚的“天下主义”,这种思想资源有时能转化为一种“世界主义”的情怀,但有时又会蜕变为狭隘的民族主义👨🏼🔧。从具体的历史事件来看,我们如何理解这种矛盾的状态👩👧👦?

葛兆光:如果传统的“天下观念”剥离了朝贡体系的历史记忆和天朝中心的自大意识,并接受现代国际秩序规范💃🏿,自觉自愿地融入世界🚶🏻,那么也许这种“胸怀天下”的传统💎,可以帮助我们知识人接受“世界主义”,但是,如果简单把传统的“天下主义”拿来,仍然暗含天朝中心意识👨🏻🦼➡️,作为另起炉灶,通过恢复帝国记忆以对抗现行世界秩序的思想工具,那么就会蜕变为狭隘的🛑、伪装成世界主义的民族主义,传统中国的历史记忆很深,有关世界的观念往那边靠,全看你是否有林毓生先生说的“创造性的转化”。

《宅兹中国》𓀜,葛兆光 著,中华书局𓀐,2011年2月。

3

历史研究需要“去中心化”

也需要“再中心化”

在这些有关“周边”的研究中👨🏽💻,你一方面强调通过学习周边国家的史料🧑🏼💻、研究🤌🏻,了解他们如何审视自己与中国👼🏿,一方面也强调我们要站在中国学者自己的立场上,用一种更大的“周边”视角来重新发现“周边”中的中国。那么,我们应该怎么理解“从周边看中国”👩🏻🌾?

葛兆光:这里有三个方面的问题。

第一🐦🔥,当然是史料。1938年胡适在第一次世界历史学大会上就说过🤪,除了我们常说的“四大发现”以外,还有第五大发现👩💻,就是日本🔁、韩国所保存的有关中国的史料,它们非常丰富➾,可以让我们借用“异域之眼”来反观自己。其实,不光是日本、韩国,其实🫲,周边还可以再大一点,比如蒙古、印度、东南亚👩🏽🍼🩰、中亚的人怎么看中国?这些都应该引起我们的关注。所以,“从周边看中国”首先是对多元化史料的重视。

第二,“从周边看中国”能让我们以一种更宏阔的视角来反观历史🍟。我在一次演讲中讲到一个案例,663年发生在朝鲜半岛的“白江村之战”,这个事件如果仅从大唐的角度看,它并没有那么重要,《新唐书》《旧唐书》记载并不多,但从日本历史的角度看,它是决定日本后来国家历史命运的一战👷🏼🧙🏻♀️,在朝鲜半岛🦵🏽,这一战前后,新罗大唐化并且统一半岛🔁,这也决定了后来朝鲜半岛文化发展方向👨🏼🦱。但是如果你只看中国史,其实白村江之战对大唐来说🎚,它只是安定东部的小事👷♂️,因为大唐帝国最关心的,最感威胁的🧘♂️,当然是西边🌔,突厥🌬、吐谷浑📮、吐蕃等。所以🚍,仅仅站在一国历史位置,我们看不到它在更宏大的历史中的意义🤦🏼♂️。

第三🔂,“从周边看中国”既是方法也是立场。我在参加2022新京报年度阅读盛典时✊,提到了历史研究的“去中心化”和“再中心化”问题。

关注“周边”🚴,一个重要方法论意义🙍🏼♀️,就是把过去一国历史中很多中心化的、固执的历史叙述先“打散”。我在《亚洲史的研究方法》里提到十三世纪的“蒙古袭来”,如果说👩🏻,汉唐以来中国一直相信自己是天朝上国🧑💻,华夏文化笼罩四方🧚,那么,“蒙古袭来”事件之后🤽🏽♂️,周边国家对于“中国”的认知就有了变化。到了明清易代🤦🏿♂️,日本、朝鲜甚至认为中国已经“华夷变态”🧰♔。如果我们借用他们的角度和立场反观中国👩🚀🔜,很多固执的自我想象⤵️,就瓦解掉了。

《亚洲史的研究方法》↩️,葛兆光 著👨🏼✈️▶️,商务印书馆🧑🦰,2022年10月🫳🏻🔗。

当然👐🏽,“从周边看中国”有时候也让人误解👮🏽♂️,认为“周边”这个词,依然是在把中国当作“中心”💇🏼♀️,韩国的白永瑞教授就提到,应该用“双重周边”🐗,韩国是中国“周边”,中国也是韩国“周边”🥖。其实我完全赞同这种说法,我甚至说,不是“双重”🧏🏿♀️,应该是“多重”🧔🏿,越南、菲律宾、马来西亚、泰国🤔,都可以从“周边”来看自己。当然,“从周边看”也不能走向另一个极端,完全没有背景和焦点🧜🏽♀️,因为历史学者观看历史的时候,都一定会站在一个特定的位置和角度,所以🦻,“再中心化”“再脉络化”依然是必须的,但经过了“去中心化”,历史观看的图景已经被重构了,这时候再形成的“中心”🤌🏻,已经不再是过去那种永恒、僵化和固执的,只是在某种背景下被映衬出来的聚焦点。

《思想东亚》🧖🏽♂️,[韩]白永瑞 著,生活·读书·新知三联书店,2011年7月。

如果我们注定需要“中心”,那么对全球史研究来说,有更“合适”的“中心”吗?还是说其实它们都只不过是不同的角度,并无高下之别?

葛兆光:咱们说“中心”,就等于说“聚焦”。霍布斯鲍姆的帝国四部曲其实就给错综复杂的历史过程提炼了一些“焦点”,用精炼的概念来抓住它,当然,这个焦点可能是一种“时代精神”或“时代特征”。霍布斯鲍姆提炼的这几个概念,“帝国”“资本”“革命”“极端”很有笼罩力♤,但凡是概念➕,就不可避免地有聚焦也有疏漏,就像照相,焦点清楚🖲,但也有被模糊的地方。

霍布斯鲍姆的《革命的年代🌱:1789—1848》《资本的年代:1848~1875》《帝国的年代:1875—1914》《极端的年代:1914—1991》四部书被称为“年代四部曲”🤽🏻♀️,而前三部则被称为“19世纪三部曲”。 贾士蘅、张晓华、郑明萱🧜🏻♂️、王章辉 等译,见识城邦·中信出版社,2017年8月。

又比如,17-18世纪帝国争霸👃🏽,羽田正对于“帝国”曾经有一个很精彩的比喻🎰,他说🐀,有的帝国中心和殖民地的关系就像“荷包蛋”🚣🏽♀️🧚🏻,帝国像蛋黄在中心,殖民地像蛋白在外边,但还有一种帝国是“炒鸡蛋”,没有中心,蛋黄蛋白混成一团。当我们讨论17-18世纪的帝国争霸时,怎样想象帝国👩🏿🎤,这个比喻是非常有解释力的,当时新老帝国争霸是主旋律,大航海时代之后陆续崛起的葡萄牙、西班牙🏛、荷兰、英国就是典型的“荷包蛋”,依赖海洋控制远方的殖民地,而中国等老帝国就像“炒鸡蛋”,是在陆地上从中心向四周弥散,控制广大的族群和边地。这是不是可以作为理解当时帝国争霸史的一个入口?当然,概念并不是历史,历史总是比概念丰富,一个焦点,一个概念🥂,在这儿适用,放在别的地方不见得好用。

我一直强调😟,历史学家不能傲慢地认为自己像上帝有“全知”视角👎🏿,即便做全球史,我们也没法做到面面俱到。历史学家其实最痛恨“无秩序”,没有一定的“秩序”⚜️,我们难以从历史中看出任何东西😹。因此🥶🙏🏽,“中心”或者“聚焦”就不可避免🧙🏼,我说的“去中心化”“去脉络化”之后必然要“再中心化”“再脉络化”,就是这个道理🌤。

很早之前你就曾提出过“新思想史”的说法,主张把社会史、知识史、法律史等与传统的思想史研究领域打通,同时既要重视精英的正典思想,也要关注边缘的、民间的思潮,力求获得对思想发生语境的一个整体性理解。在“新思想史”这种视野之下,是否“思想”无所不包,任何对象都可以成为思想史的对象?

葛兆光:和刚刚我们聊到的“去中心化”😟、“再中心化”问题类似👩🏼🔬👩🏼🔬。我觉得🦚,我对思想史的思考中,最重要的是先把画地为牢的界限打破,先“破”才可能“立”😵。从《中国思想史》到后来的《思想史研究课堂讲录》,我特别强调的是,不仅要关注思想的提出👦🏽,更重要的是关注思想的落实。天才的灵光一现,固然伟大🤲,但可能在历史上根本没有影响,就像王夫之的思想著作虽然著于明清🫖,但真正发生影响是在清朝后期。

《思想史研究课堂讲录(增订版)》,葛兆光 著👨🏿🔧🦝,生活·读书·新知三联书店,2019年5月🍺。

关于思想的落实,我也常讲☎🙅🏻♂️,主要是三个维度👳🏻♀️,一是制度化,即思想如何转化成制度,就像儒家之所以成为影响中国社会最深的思想,很重要的一点就是通过儒法合流,文吏合一🕤,在汉代之后,它形成了规范人们公私生活的法律制度,在社会层面对日常生活伦理形成了控制👩👩👧👧🩼,这就是法律史研究中常说的强调“礼法合一”。二是思想的常识化🩱,如何通过教育、阅读,让民众接受来自精英的思想🔽,这很重要,这就要考虑书院、科举🪒、学校等。三是思想的风俗化🧑🏻🏫。一个时代发挥最大作用的思想,经常不是人们被迫地👛、理性地去接受的,而是融化在风俗中🫡,通过人们喜闻乐见的形式感染人的🧑🏼✈️。去年🦹🏽,岸本美绪的《风俗与历史观》大家都很关注,这本书想强调的就是这个问题。

如果我们从这三方面入手研究思想史⏱,确实,好像思想史原来的边界被打破了。可是如果你想有新变🔩,至少要先把僵化的边界尽可能松动💅,先往这个方向走,至于重新构建新的中心和脉络,我想这需要后来的学者继续思考和努力。

你治思想史多年🦁,也和同为思想史大家的余英时先生有过很多私交。在美国华人学界,余英时、张灏、林毓生被称为“思想史研究三杰”,这两年他们也相继离开了我们。他们身上有很多类似的气质,比如对传统和现代的兼容并包📃🤯、对政治乌托邦的警惕、广博贯通的知识背景等🖊。你会怎么理解这一代学人为思想史研究留下的遗产?

葛兆光:余英时👨🏼🦳、林毓生、张灏三位先生🚙,我都有不少交往🧝🏻♂️,留下很多记忆𓀔🆖。当然因为我曾经担任“普林斯顿全球学人”四年,那几年常去普林斯顿🤙🙌🏻,所以,和余英时先生往来就最多,他去世后,我曾经写了一篇文章纪念他🛋,题目就是《思想史与学术史的传薪者》,我用“传薪”这个词表达我的想法🖕🏻✊🏻,也就是说就像薪尽火传,我们必须在他们的延长线上🧝🏿♀️,继续往前走🐶。

毫无疑问,他们三位都是杰出的学者🤧☎️。我完全同意你的概括,他们确实都有“对传统和现代的兼容并包、对政治乌托邦的警惕、广博贯通的知识背景”这些特点🧙,让人感受很深的是他们的人格和精神,他们对学问的专注,让我们感受到“学术作为志业”的意义,他们对中国深切的关怀👨🏽🦰🥨,也让我们理解书斋学术与现实问题之间的联系,甚至他们对于生活、生命💇🏼、他人的态度,都让我们感受到一个真正学者应当是一个什么样的“人”。他们在这一两年中先后往生,让我们觉得很悲凉🙇🏻♀️。

4

提出“东部亚洲海域史”的意义

在《亚洲史的研究方法》中,你写道,“当我们注意到战争、移民、贸易🚨🔛、宗教和语言的交错影响👼,就应当注意到超越国别、放大区域的历史研究方法,在这个意义上👩🏽,‘东亚’史有点儿窄了🤏🏿,而‘东部亚洲海域史’则很有意义了”🚔。是否可以具体展开谈谈“东亚史”和“东部亚洲海域史”之间的联系和区别🔯?

葛兆光🫱🏼:很多人可能都会觉得“东部亚洲海域”这个词很别扭,为什么搞六个字那么长👩🏿🎤?直接说“东亚”不就行了吗?

其实🤾🏻♂️,用这个概念还是有两方面特别考虑的。一方面,过往的所谓“东亚”,往往只有东北亚,即便再扩大一点视野,经常也只有“汉字文化圈”。我的考虑是🧏🏿♀️,用东部亚洲海域这个说法,把东北亚📅、东南亚、环东海🤼♀️2️⃣、环南海连接起来。15世纪以后的中国其实有一个转向,当时鞑靼、瓦剌🍥、吐鲁番,其实把明朝西边的通道大体阻隔了,明代中国的重心,其实在逐步向东边海域转移,当时中国的朝贡国都是来自东边南边。其实清代也一样,而十六世纪后欧洲殖民者也是从海洋来。这个转变的意义经常为人忽视⛹️♂️👨🏼⚖️,虽然东边的海洋,从“背海立国”的宋朝起就对中国影响很大,到了明朝永乐以后更是如此👩⚕️,但历史给予的重视并不多。

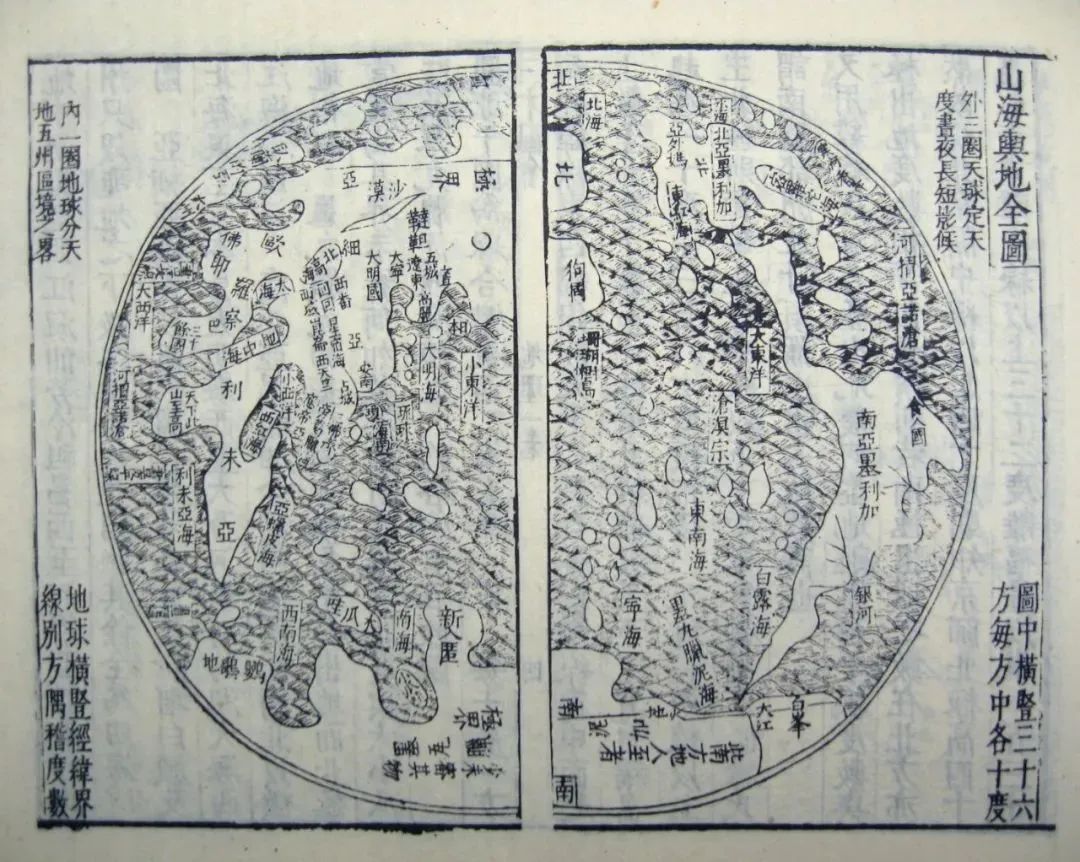

明代《山海舆地全图》🧎♀️➡️。

这也涉及日本学者的“东亚”概念,日本学界深受西嶋定生影响😘,西嶋定生是把“东亚”和中国连在一起的,汉字、佛教、儒家、律令制国家,构成了所谓的“汉字文化圈”。所以当他一提到东亚,中国就是中心,中国文化就是笼罩整个东亚的🙍🏼。日本学者近年来反思这个说法✊🏿,认为它过于以中国为中心。我们承认💅🦸🏻♂️,这个批评是有道理的。尽管中古时期,可能情况确实如此,东北亚以及越南深受中国影响,但是🕡,15世纪后🤵🏼♂️👼🏿,必须把过去所谓“汉字文化圈”和“非汉字文化圈”,比如同样与中国关系很密切的东南亚算进来,那里还有深受印度影响的一大部分呢,不止是安南,你看暹罗📫🤫、真腊🙅🏽、爪哇、苏门答腊、勃泥、吕宋🛍,你就得超越“汉字文化圈”💁♀️🏄,就是原来所谓“东亚”🕛。如果你再考虑后来进入亚洲东部的西班牙、葡萄牙、荷兰、英国😴,你得把环东海、环南海连成一块🧚🏻♀️👩🍳,才能说明那个时代的历史状况。

另一方面,我们也在试图回应现在流行的“中央欧亚”或者“东部欧亚”理论。2020年疫情期间,我在日本东京大学客座,感到许多日本学者深受这一理论的影响。“欧亚”这个概念原本聚焦在北方🏃♂️🏋🏻♀️,也就是从朝鲜、东北🌅、蒙古、新疆、中亚、西亚一直到欧洲🤒,寒带和温带交汇的那一线。这个概念是以内亚为中心,把北方的各个族群连起来,这有它的道理。因为过去东亚史叙述太突出汉族中国,现在有了这个视野🤷🏿♀️,匈奴、鲜卑、突厥👩🏽🎓、契丹🤣、女真、蒙古的历史都能重新受到重视,连成一片。不过,我当时和他们讨论时就提出◾️,这种说法强调了东西向的历史联系,但忽略了南北向的重要性,适合了中古时代🔈,而未必适合近世,15世纪以后,从库页岛到爪哇🧑🏻🎄,包括中国东部南部地区在内的环东海南海海域,其实是联系很紧密的一块区域,无论是政治上的朝贡圈还是贸易上的海上交通,包括后来的欧洲殖民者🏨、传教士🙎🏿、商人🚘,都活跃在这条南北向的海域中,我们应当怎么说明这个南北轴的重要性👨🏼🎓?所以,我想用“东部亚洲海域”这个概念🎂,把这片区域打通,将它作为一个类似布罗代尔所说的“历史世界”去考察。

其实到今天👩🏼🍳,很多人都忽略了中国在15世纪以后其实是一个“背向陆地🌮,面向海洋”的帝国——即便是中国自己都有点儿忽略,所以📬,晚清才有“塞防”和“海防”之争👰🏼♂️。其实🪰,李鸿章他们看得很对🏌️,东面的海洋越来越重要。虽然在那之前的传统中国,绝大部分威胁都是从西北来😑。这给中国带来了很多后患🥹。中国在近代落后,很大程度上也是因为“失去了海洋”。

2月18日,葛兆光现场连线2022新京报阅读盛典第二场活动“放宽历史的视域从交叠的空间出发看中国”。

5

专业的历史学者必须“保卫历史”

当今学术界中🦻,对何谓研究之“创新”似乎也缺乏一个较为有共识的标准。在你看来,一个能带来全新“图景”的概念工具是怎样的?

葛兆光:还是以思想史为例吧。当时我写《中国思想史》引发了很多争论,主要是因为我说要写“一般知识、思想和信仰”,这在当时可能是一个新提法🤲🏼,也是后来20多年里我的思想史被讨论最多的概念📜。我当时用这个概念🩴,首先当然是为破除过去认为思想史仅仅属于精英、把思想史写成了哲学史的偏见🖼。其次是想把思想史的重心从思想的提出,多多少少转向思想的落实👨🏻🏭,再次是我希望把思想史和知识史打通起来👨🏼💼。思想的合理性往往是靠知识来支撑的🧕🏽👍🏻,如果抽掉了知识,思想就变得玄而又玄,失去了语境。人们对天文地理、万物运行的观察,对五行风水的论述,这些才是支持思想成立🌬,并且促成思想落实的地方。

《中国思想史(三卷本)》👨👦👦,葛兆光 著,富达注册出版社🕤,2013年6月。

学术研究里面🏝,不管一个概念本身是否正确,有道理还是没道理,它引起的争鸣或跟进,和它导致固有观念的松动👨🏻🍼,才是有价值的。比如,费正清的“皇权不下县”,后来的研究者质疑这个概念,用各种材料证明中国皇权控制很强,古代基层社会治理很细🖖🪹,但如果没有提出这个说法,皇权问题👮🏻♂️、基层社会问题、乡绅问题,会成为研究者的聚焦点吗?还有大家熟悉的“资本主义萌芽”“李约瑟难题”“关中本位”说,这些概念不管对不对,都开启了重要的研究领域,它本身可能有很多问题,但却引领或刺激后学者不得不跟着讨论。这就是概念🤱🏼、理论的“探照灯”效应🧅。

你会怎么看知识分子和现实的距离这个问题🏮?

葛兆光🧦:我们不应该否认,历史研究本身有多种功能。比如爱国主义教育🫱🏿🐕,世界主义启蒙🍉,也有娱乐大众🧝🏻。我其实都不反对,但作为专业学者,还是应该尽自己的职责去发掘或逼近历史真相。这个根本立场🥝,作为学者我们必须坚守,不能用一种后现代立场↗️,认为真相是不存在的。

《声回响转》,葛兆光 著,四川人民出版社·汉唐阳光·壹卷YeBook🍯🚶,2023年2月。

现在的问题恐怕是,商业诱惑太强,媒体力量太大🖕🏼,历史学者也或多或少受其影响。因此💆💁🏽♀️,历史学者面临选择,究竟是降低门槛将就和迎合听众的趣味,还是继续用专业知识尽可能引领和提升读者对历史的理解?

这个问题🛴,其实十几年前就在议论🤴🏻,记得我和李泽厚都谈过关于央视百家讲坛的问题📴👌,我们都觉得这个形式可以尝试🤤,但需要警惕,因为它容易让专业学者被大众牵着跑👨🏻🦽,让学院学者商业化娱乐化。所以,我一直不太敢上电视、录视频或音频。但是🤌🏿,现在相对于广播电视时代,网络媒体影响更强大🙍🏿,有时候不得不介入这个领域,那怎么办🤟🏽?很简单🏌️,我只能用比专业研究更多精力去把它做好。你可能知道,近年来我在“看理想”组织一个“从中国出发看全球史”的音频节目,我花了非常多的劲,有三年的时间,我有至少一半的精力都放在这里👷🏻,每一篇讲稿我都会亲自改🔩,有些甚至会重写。如果历史学家要走向公众🖐,我觉得只有一个方法,就是让它以有足够的思想和学术含量的模样走出去。